صناعة المعاق: كارثة تربوية تعجل بانهيار الإنسان الفاعل

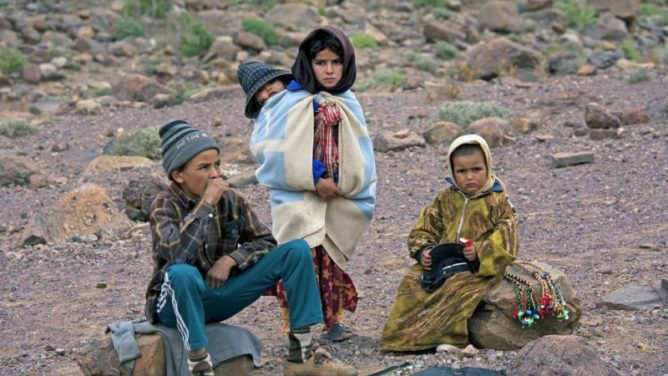

في زمن يُحتفى فيه بالذكاء الاصطناعي وتُختصر فيه المعرفة في لمسة شاشة، تبرز ظاهرة تربوية مقلقة تستدعي مساءلة فلسفية: صناعة الإعاقة الرمزية. لا يتعلق الأمر هنا بالإعاقة الجسدية أو الذهنية، بل بإعاقة مكتسبة تُنتَج داخل أنساق التنشئة الاجتماعية، حين يُقصى الفرد عن الفعل، ويُربّى على الاتكالية، ويُحرَم من التجربة، ومن الخطأ، ومن مقاومة السؤال.

هذه الإعاقة لا تُصنَع في لحظة، بل تُبنى تدريجيًا عبر ثلاث حلقات متداخلة: الأسرة، المدرسة، والتكنولوجيا. وهي لا تُعبّر عن خلل فردي، بل عن نمط ثقافي يُعيد إنتاج التبعية باسم الرعاية، والنجاح، والابتكار.

1. التنشئة الأسرية: حين يتحول الحب إلى إلغاء

في كثير من السياقات الأسرية، يُمارَس نوع من الحماية الزائدة التي تتحول إلى إلغاء تدريجي للذات الناشئة. الوالدان، بدافع الحب أو الخوف، يُنجزان المهام التي يفترض أن يتعلمها الطفل بنفسه، مما يُفضي إلى بناء شخصية غير مستقلة، هشّة في اتخاذ القرار، وعاجزة عن المبادرة.

الطفل الذي لا يُسمح له أن يُجفّ أمام السؤال، ولا أن يُخطئ، ولا أن يُجرّب، يُربّى على التلقي لا على الفعل. وهكذا، يُصنع طفل assisté كما يُقال بالفرنسية، أي طفل لا يعرف كيف يربط حذاءه، ولا كيف يختار، ولا كيف يُواجه العالم دون وسطاء. إنها صناعة غير مرئية للضعف، تُنتج فردًا غير قادر على تحمل مسؤولية ذاته، ولا على بناء استقلاله المعرفي أو السلوكي.

2. المدرسة: بين التسهيل التربوي وشراء السلم الاجتماعي

المدرسة، بوصفها مؤسسة لإعادة إنتاج القيم والمعرفة، لا تنجو من هذا النمط. تحت ضغط البرامج التعليمية، وتحت ضغط أولياء الأمور وجمعياتهم، يُضطر المعلم إلى “شراء السلم الاجتماعي”، أي تقديم تنازلات تربوية تُرضي الأطراف الاجتماعية، لكنها تُضعف منطق التعلم الحقيقي.

يُقدَّم الجواب قبل أن يُطرح السؤال، ويُختصر الطريق قبل أن يُعاش. يُدرَّب التلميذ على الجاهزية لا على الصبر، وعلى الاستهلاك لا على الإنتاج. وهكذا، يُعاد إنتاج الإعاقة الرمزية داخل الفصل الدراسي، حيث يُلغى التفكير النقدي، ويُستبدل بالحلول الجاهزة، ويُربّى التلميذ على الاستجابة لا على المبادرة.

لكن المفارقة هنا أن المعلم نفسه قد يكون ضحية لهذا النظام، يُطالب بنتائج دون أدوات، ويُحاسَب على سلوكيات لم يُنتجها، ويُقاس أداؤه بمعايير خارجية لا تربوية. وهكذا، تتحول المدرسة إلى فضاء للتسوية، لا للتكوين، وتُفرغ من وظيفتها الفلسفية: أن تكون فضاءً للتفكير، لا مجرد منصة للرضا.

3. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: بين التمكين والتعطيل

في زمن الذكاء الاصطناعي، تتضاعف هذه الإشكالية. أدوات مثل ChatGPT تُقدّم إمكانات هائلة للتمكين المعرفي، لكنها قد تُستخدم أيضًا كبديل عن التفكير، لا كأداة له. حين يُطلب من الذكاء الاصطناعي أن يُفكّر نيابة عن الإنسان، يُعاد إنتاج نمط الاتكالية ذاته الذي بدأ في البيت وتكرّس في المدرسة.

الطالب الذي يطلب الجواب دون أن يُحاول، يُعيد إنتاج الإعاقة الرمزية، ويُحوّل التكنولوجيا من أداة للتحرر إلى وسيلة للتعطيل. وهنا تظهر مفارقة جديدة: التكنولوجيا التي وُعدنا بها كوسيلة للتمكين، تتحول إلى امتداد لنمط تربوي يُقصي الفاعلية، ويُكرّس التبعية المعرفية.

4. نحو فلسفة تربوية للجفاف المعرفي

ما تحتاجه التربية اليوم ليس تسريع الوصول إلى الجواب، بل تدريب الذات على مقاومة السؤال، على الصبر أمام الجفاف المعرفي، وعلى بناء المعنى من الداخل. التربية الفاعلة هي تلك التي تُعيد الاعتبار للخطأ، للتجربة، وللجهد الذهني. إنها تربية على التفكير، لا على الامتثال؛ على السؤال، لا على الاستجابة الفورية.

• أن يُسمح للطفل أن يُخطئ، لا أن يُصحَّح قبل أن يُجرّب

• أن يُدرَّب التلميذ على الجفاف المعرفي، لا على الجاهزية

• أن يُربّى الطالب على بناء الجواب، لا على استهلاكه

• وأن يُستعاد الإنسان من الآلة، لا أن يُستبدل بها

اترك تعليقاً